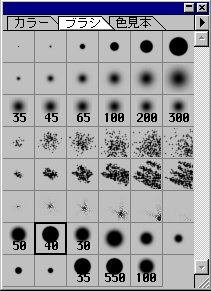

図24:新規ブラシの場所 |

|

図25:僕のブラシウインドウはこんな感じ |

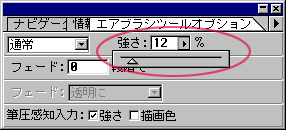

図26:「強さの設定」は

エアブラシツールオプションウインドウ内にあります |

|

|

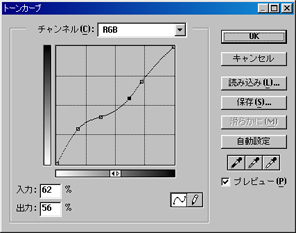

図27:トーンカーブ。

ポインタをこんな感じで置いて色を変えました。 |

|

|

|

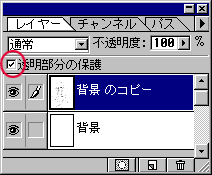

図28:左がトーンカーブ前、

右がトーンカーブ使用後 |

|

|

色塗り4(オリジナルブラシの作成)

|

図23ですが、ここはペインターっ

ぽい感じで塗ってみたかったので、

オリジナルブラシを作ってそれで色を

塗ってあります。オリジナルと言って

もそのままで対したこと無いのですが

…。

ではオリジナルブラシの作り方です

が、ブラシウインドウの図24の部分

をクリックして[新規ブラシ]を選びま

す。あとは数値を何度もいじって好み

のブラシを作るだけです。

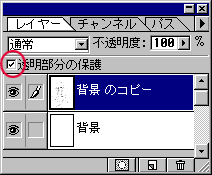

僕の場合ですが、そのまま「直径」だ

けをイジったのを幾つか作成してあり

ます(図25)。今回使ったのは直径

15、20、30、40Pixels

くらいのサイズをエアブラシツールで

使用しました。エアブラシの強さは

「12%」くらいです(図26)。

さて、ここでまた髪の塗りほうの話

しに戻りまして…、

図23を見た感じ少々髪の色の赤味が

強過ぎてしまった感じがあるので

[イメージ]⇒[色調補正]⇒

[トーンカーブ]で色を変えてみました

(図27、図28)。

でも塗りのキタナイのは変わらず…。

なのでさらに悪あがきをして、細かい

所を塗りなおしました。(図29)

…しかし、これ以上髪を塗り続けても時間

ばっかり過ぎて打開出来なさそうだっ

たので、この辺で次の部分の塗りに移

りました。

|

|

図29:とりあえずの髪の完成図(塗りキタナイなぁ…)

図29:とりあえずの髪の完成図(塗りキタナイなぁ…)

図29:とりあえずの髪の完成図(塗りキタナイなぁ…)

図29:とりあえずの髪の完成図(塗りキタナイなぁ…)